Alles Wichtige zum Balkonkraftwerk für Mieter

Als Mieter dürfen Sie grundsätzlich ein Balkonkraftwerk für Ihre Mietwohnung und für Mieterstrom nutzen. Sie müssen eine Genehmigung vom Vermieter einholen und die Anlage bei der Bundesnetzagentur melden. Mehr dazu und zu den rechtlichen Grundlagen des Anspruchs lesen Sie hier.

Pauschal ist ein Verbot nicht möglich. Vermieter müssen einem Balkonkraftwerk zustimmen, wenn kein triftiger Grund dagegen spricht. Was eine Ablehnung begründen kann, erfahren Sie hier.

Installieren Vermieter ein Kraftwerk im Zuge einer Modernisierung, sind die Kosten bis zu einem bestimmten Grad auf Mieter umlegbar. Welche gesetzliche Grundlage greift, haben wir hier zusammengefasst.

Inhaltsverzeichnis

Balkonkraftwerk: Was ist das?

Ein Balkonkraftwerk kann für Mieter ein guter Weg sein, sich etwas vom Stromnetz unabhängig zu machen und eigenen Strom zu produzieren. Bevor wir auf die rechtlichen Grundlagen eingehen, erläutern wir nachfolgend kurz, was ein Balkonkraftwerk ist.

Dabei handelt es sich um eine Photovoltaikanlage, die zur Erzeugung von Strom zur Eigennutzung verwendet werden kann. Die Anlage kann aus einem oder mehreren Modulen bestehen. Sie wird auf der Balkonfläche aufgestellt oder an der Brüstung angebracht. Aber auch Dächer, Vordächer oder Garagen können geeignete Orte für die Montage darstellen. Die Module sind über einen Stecker mit dem Stromkreis in der Wohnung verbunden. Daher werden diese Anlagen auch Stecksolargerät genannt.

Dieser Begriff ist gesetzlich definiert. Von Bedeutung ist § 3 im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023). In diesem heißt es:

„Steckersolargerät“ ein Gerät, das aus einer Solaranlage oder aus mehreren Solaranlagen, einem Wechselrichter, einer Anschlussleitung und einem Stecker zur Verbindung mit dem Endstromkreis eines Letztverbrauchers besteht […]

Der erzeugte Strom steht sofort zur Verfügung. Wird er nicht vollständig genutzt, erfolgt über den Anschluss eine Einspeisung in das öffentliche Netz. Ein Balkonkraftwerk kann für Mieter und Wohnungs- bzw. Hauseigentümer eine alternative Stromquelle darstellen. Aber ist ein Balkonkraftwerk in einer Mietwohnung einfach so erlaubt? Kann die Eigentümergemeinschaft ein Balkonkraftwerk verbieten? Welche Rechte haben Mieter in diesem Zusammenhang?

Darf ich als Mieter ein Balkonkraftwerk installieren?

Grundsätzlich können Sie ein Balkonkraftwerk nach aktueller Rechtslage als Mieter aufbauen. Es gilt, dass Vermieter oder Eigentümergemeinschaften eine Anlage nicht mehr ohne triftigen Grund untersagen dürfen. Eigentümer müssen ein Balkonkraftwerk in der Mietwohnung dulden. Generelle Untersagungen zum Beispiel in Mietverträgen sind unwirksam. Vorgaben zu einer fachgerechten und sicheren Installation sind dann aber zulässig.

Um diese Art der baulichen Veränderung zu vereinfachen, machte der Gesetzgeber 2024 das Balkonkraftwerk für Mieter attraktiver. Ein neues Gesetz, das Solarpaket 1, enthält zum Balkonkraftwerk für Mieter entsprechende Regelungen. Diese bedeuten nicht nur Erleichterungen für den Aufbau, sondern auch für die Anmeldung der Anlage.

Eine Meldung beim Netzbetreiber ist nicht mehr notwendig, es reicht die Eintragung im Marktstammdatenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur. Das gilt, sofern die gesamte Anlage nicht mehr als 2.000 Watt im Gleichstrom und 800 Watt im Wechselstrom erbringt. Die Netzagentur informiert dann den Netzbetreiber. Dieser prüft dann, ob der vorhandene Stromzähler ausgetauscht werden muss.

Und wer muss Balkonkraftwerk anmelden, Mieter oder Vermieter? Das kommt darauf an, wer es installiert. Derjenige ist dann auch für die Anmeldung verantwortlich. Erfolgt die Eintragung im Register nicht, kann das unter anderem diese Folgen haben:

- Bußgelder bis zu 50.000 Euro (§ 95 EnWG)

- Strafzahlungen pro Kilowattstunde

- Wegfall des Versicherungsschutzes im Schadensfall

Damit ein Balkonkraftwerk für Mieter per Recht einfacher aufgebaut werden kann, wurde in diesem Zusammenhang auch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) entsprechend geändert. Laut § 554 BGB gilt, dass Mieter das Recht haben, eine Genehmigung für die Installation von Stecksolargeräten zu verlangen. Ein solcher Anspruch besteht allerdings nicht, „wenn die bauliche Veränderung dem Vermieter auch unter Würdigung der Interessen des Mieters nicht zugemutet werden kann“.

Balkonkraftwerk als Mieter: Eine Genehmigung ist notwendig

Diese Vereinfachung der Gesetzeslage bedeutet jedoch nicht, dass keine Genehmigung durch Vermieter benötigt wird. Für die Installation vom Balkonkraftwerk müssen Mieter weiterhin eine Erlaubnis einholen. Den Antrag auf ein Balkonkraftwerk sollten Mieter immer schriftlich stellen, damit sie den Nachweis haben.

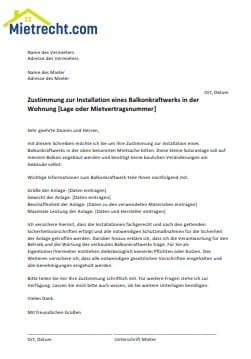

Wie Sie eine Anfrage diesbezüglich formulieren, können Sie dem folgenden Musterschreiben entnehmen. Diese steht Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Laden Sie hier kostenlos das Muster für Anfrage für ein Balkonkraftwerk herunter!

Drucken Sie sich das Muster für die Anfrage für ein Balkonkraftwerk am besten aus und passen dieses individuell an.

Muster Anfrage Balkonkraftwerk (.doc) Muster Anfrage Balkonkraftwerk (.pdf)Wichtig ist im Zusammenhang mit der Genehmigung auch, dass Mieter verpflichtet werden können, eine Art Kaution als Sicherheit zu hinterlegen. So können sich Vermieter gegen etwaige Schäden absichern. Installieren Vermieter die Anlage selbst, sind diese durch die Gebäude- oder eine eigenständige Photovoltaikversicherung abgedeckt.

Um sich gegen Schäden an ihrer Anlage abzusichern, müssen Mieter für ihr Balkonkraftwerk keine eigene Versicherung abschließen. Haben Mieter eine Hausratversicherung, reicht sie in der Regel aus. Hier sind meist Schäden durch Sturm, Hagel, Feuer und Blitzschläge inkludiert. Allerdings sollten Versicherungsnehmer sicherstellen, was genau mit der Police abgedeckt wird.

Wann ist eine Ablehnung möglich?

Ein Balkonkraftwerk dürfen Mieter nur mit Zustimmung errichten. In bestimmten Fällen kann aber eine Ablehnung der Anfrage begründet sein. Vermieter können die Genehmigung verweigern, wenn, wie erwähnt, ein triftiger Grund dafür besteht.

Zu diesen zählen unter anderem Punkte wie:

- Gefährdung der Statik an Balkon oder Gebäude

- technische Nichteignung der Wohnung bzw. der elektrischen Leitungen

- keine Gewährleistung der Einhaltung von Sicherheitsstandards (z. B. Brandschutz, Absturzsicherung etc.)

- Denkmalschutz

Entstehen anderen Mietern oder dem Vermieter durch die Installation unverhältnismäßige Nachteile, zum Beispiel durch die Verdunklung von Fenstern oder Reflektionen, kann das ebenfalls zu einer Ablehnung führen. Die Begründung muss nachvollziehbar sein.

Installation durch Vermieter: Welche Rechte haben Mieter?

Kann ein Mieter ein Balkonkraftwerk verbieten? Und dürfen Vermieter die Kosten für ein Balkonkraftwerk auf Mieter umlegen? Lassen Vermieter eine Anlage auf Balkonen der Mieter im Zuge einer Modernisierung anbringen, müssen Mieter dies in der Regel dulden. Das gilt sofern der Aufbau nicht die vertraglich vereinbarte Nutzung der Mietsache behindert oder Mieter anders unverhältnismäßig einschränkt.

Die Anbringen untersagen können Mieter in der Regel nicht. Zudem müssen sie damit rechnen, dass die Kosten der Anlage auf sie umgelegt werden. Gemäß § 559 BGB kann das im Zuge einer Mieterhöhung erfolgen. Maximal 11 % der Kosten können Vermieter so auf Mieter übertragen. Dafür muss der erzeugte Strom dann bei den Kosten für den Verbrauch berücksichtigt werden.

Balkonkraftwerk: Gibt es Förderung für Mieter?

Kaufen Mieter ein Balkonkraftwerk für ihre Mietwohnung, ist die Anlage von der Mehrwertsteuer befreit. Speisen sie den zu viel erzeugten Strom dann ins öffentliche Netz, sind die Anschaffungskosten für das Balkonkraftwerk für Mieter steuerlich absetzbar. Sie können als Investitionskosten gelten gemacht werden.

Neben den steuerlichen Vorteilen gibt es für den Kauf finanzielle Förderungen durch Bundesländer oder Kommunen. Das ist jedoch regional sehr unterschiedlich geregelt, sodass sich interessierte Mieter an ihrem Wohnort informieren müssen.

Förderprogramme können bis zu 500 Euro Unterstützung bedeuten. In Berlin können sowohl Mieter als Eigentümer, wenn sie in der Immobilie wohnen, über das Förderprogramm SolarPLUS eine Förderung von 250 Euro pro Anlage und Wohnung erhalten. Liegt der Kaufpreis unter der Förderung, wird er komplett erstattet. Den Antrag müssen sie vor dem Kauf bei der Investitionsbank Berlin (IBB) stellen.

Mieter in Mecklenburg-Vorpommern erhalten eine Förderung von bis zu 500 Euro. Es werden die Kauf- und Installationskosten bis zu dieser Summe übernommen. Hier muss der Antrag nach dem Kauf gestellt werden. Eigentümer können derzeit keinen Antrag stellen. Das gilt auch in Sachsen. Hier bekommen ebenfalls nur Mieter eine Förderung von bis zu 300 Euro von der Sächsischen Aufbaubank. In Sachsen gilt dann auch, dass Module mindestens 300 Watt-Peak (Wp) Leistung erzeugen müssen.

Bei den Städten und Kommunen, die Förderungen erteilen, liegen die Summen durchschnittlich zwischen 150 und 600 Euro. Teilweise richtet sich die Förderung nach der konkreten Wohnsituation.